生を受けた以上 いつか終わりは来るのでしょうが、

とても さびしいことです。

その宿命は 生まれたときから始まっているのでしょう

でも

そういう時って、青空も 街並みも いつもなら 心躍る風景も

何故か さびしく見えるものですね…。

バイクも 様々と生まれ

そして

終わっていきます。

でも

そういう時って、青空も 街並みも いつもなら 心躍る風景も

何故か さびしく見えるものですね…。

バイクも 様々と生まれ

そして

終わっていきます。

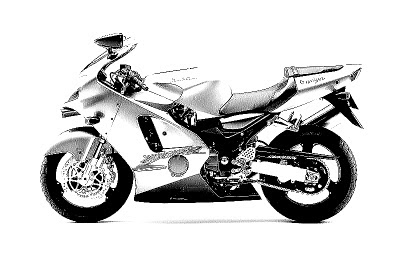

2000年 ZX12Rがデビューし、2年後の2002年にZZR1200をラインアップしたのですが、

ZX12Rと共に 2006年にひっそりと生産終了されました…

ZX12Rと共に 2006年にひっそりと生産終了されました…

ある意味 KAWASAKIにとって リッターバイクのジャンルが混沌としていた時期だったの

かも知れません。

2004年にはZX9Rの後継車

スーパースポーツとしての

ZX10Rがデビューし、

ネイキッドでは ZRX1200

スポーツツアラーとして ZZR1200

若干無理のあるメガスポーツというジャンルをつくり

ここにZX12Rを組み入れました。

まさに kawasaki 迷走の時代だったのではないでしょうか

これでは 方向転換をせざる負えない状況は

明白だったはずです…

フラッグシップの座はやはりスポーツツアラーZZRという

名称が相応しく ZX12RとZZR1200は生産打ち切りとなり

フラッグシップの過激な特性やイメージを終わらせ

その座を後継車に譲ります

kawasaki ZZR1400

北米では ZX-14とネーミングされた

排気量1352cc 180馬力のエンジンを

新開発のモノコックフレームに搭載した

新型 フラッグシップモデルを2006年に発売します。

旧フラッグシップモデル ZX12Rの弱点であるピーキーなバワー特性を見直し

排気量を増やし フラットなトルク特性を実現させました。

低速低回転での 非常に「乗り易さ」を意識させたエンジンは

前フラッグシップモデルZX12Rの街乗りなどでの 非常に扱い難いエンジン特性のため

ライバル SUZUKI 隼(GSX1300R)に セールス(商業目的)において

大敗したKAWASAKIの苦い経験が

色濃く反映されているようにも思えます。

ほんの少しだけ このZZR1400に乗せていただいたことがあるのですが、

低い回転域での アクセリングはとてもスムーズかつ良質で

初期型 ZX12Rとは比較になりません…笑

2008年には 初めてのモデルチェンジが行われ

ユーロ3規制をクリアーし

日本国内に輸入されているマレーシアモデルにおいては

180馬力から190馬力にパワーアップし

ラムエアー作動時は 203馬力とも言われています…

そして 2006年初期モデルの乗り易さを意識した

低回転におけるスロットルレスポンスの鈍さも

見直されたようです…。

いずれにせよ ZZR1400は

現在市販されている二輪の中で ホスボスの503馬力を除いて

最も高い出力を誇っているようです…

時代の流れはバイクのジャンルに様々なブームをもたらせました。

そして、その一部分に レーサーレプリカ開発に

各メーカー躍起になっていた時代もありましたが、

反面、70年代のカウルを持たない スタンダードフォルムの

ネイキッドバイクの人気も再燃し、

馬力の低い分、乗り易く、楽しく走れることに市場は目を向けています。

2005年からの高速道路二人乗り解禁により

タンデム特性の見直しや

スクーターブーム…etc.

世界一厳しいと言われる日本国内排ガス騒音規制に対応させるべく

今の時代は 各メーカーとも バイクの馬力や最高速一辺倒ではなく

熟年世代のリターンライダーや 女性ライダー そして初心者でも

悠々と走れる 大人に相応しいバイク作りを開始していくような気もしますが…

国内大型 バイク不況の中

鬼の居ぬ間に …

なんとやらで 海外メーカ勢の元気の良さが目立つ昨今です。

最後に

カワサキは バイクメーカでありますが、

川崎重工という企業名が示すように

色んな工業製品を製造しているようです。

どちらかと 言えば 私たちのような庶民を相手にする

商売というより、国家的事業を相手にしていると思った方が良いかも知れません。

遠く 遡れば

戦時中の水冷エンジンを搭載した

三式戦闘機 飛燕

その後

海上自衛隊に配備されている

原子力潜水艦を発見するための

対潜哨戒機 P-3C

( 対潜水艦用魚雷搭載 )

や

潜水艦なども開発製造しています。

また

H2-Aという

大型衛星を宇宙空間に送り出す大型ロケットなど

その他 リサイクルプラントや

生活に欠かせない電力供給のための原子力発電所などの

一部を製造建築したり

トンネルを掘削する大型シールドマシンや 各種大型建設機械の開発製造

あと 新幹線の車両なんかも開発製造しています…

この大きな会社からしてみれば、

バイク部門は 本業の合間にやっているような趣味みたいな

ものかも知れませんが…

たくさんの、国家的な威信をかけた事業をやっているだけに

商業意識とは別に

バイクという分野にもこだわったのかも知れません…。

世界公道最高速にこだわり続けた カワサキ二輪の意地はうなずけるような気もします。

バイクに乗る人の嗜好は様々であり、

とにかく走ることが好きな人

自然の中に身を置き悠々と乗ることが好きな人

ファッションとしてバイクに乗る人

移動のためのツールとして乗る人

どんなバイクであろうと

バイクに乗る理由など十人十色であって良いのです…もう、目の前に暖かい季節が迫っています…

…春爛漫…

…バイク乗りにとって最高の季節です…